Quien recorra hoy las calles del viejo Madrid puede encontrarme en la Plaza del Rey, a pocos pasos de Gran Vía, funcionando como sede del ministerio de Cultura, con luz eléctrica, agua corriente y conexión a internet. A simple vista parece que no tengo nada especial, pero si se fijan, verán que muchos transeúntes de los que pasan a mi lado murmuran y me miran de reojo, o se detienen frente al portalón para fotografiarme. Y, si buscan, hallarán escritos muchos libros o folletos que cuentan mi historia. Esto es debido a que desde tiempo inmemorial me rodea una leyenda complicada y famosa. Dicen que estoy encantada.

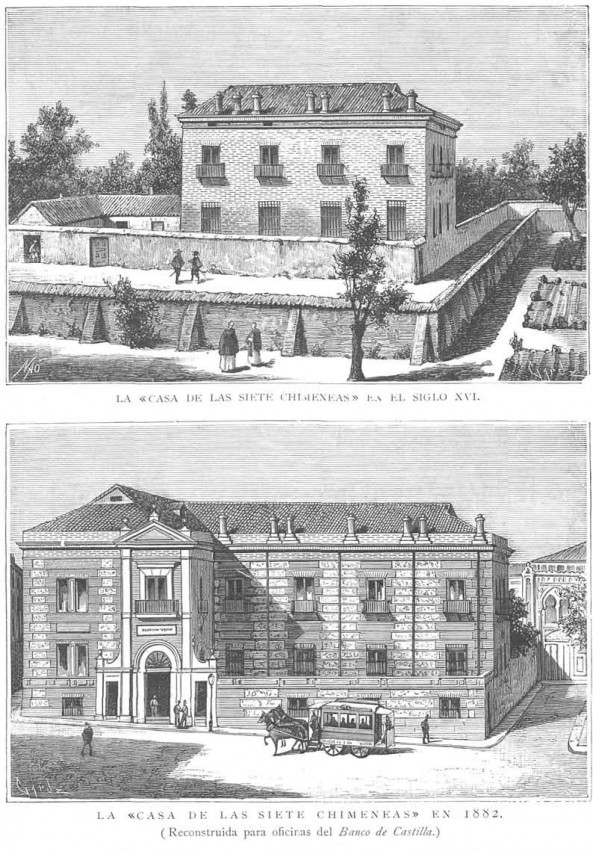

(La Ilustración Española y Americana, año XXVI, no 38I, 15-10-1882).

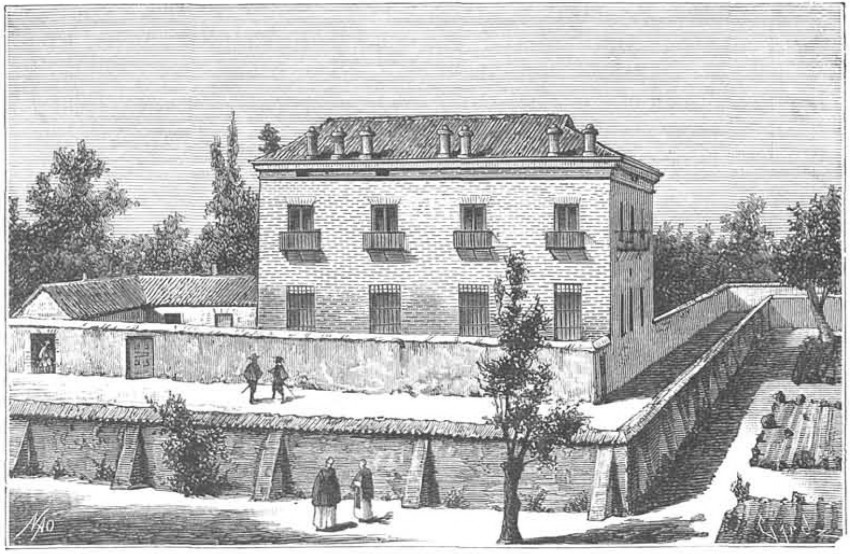

Pero empecemos por el principio. Fui en origen una hermosa casa de campo, cercada de huertas y jardines, situada entre los saltos del Barquillo y el convento del Carmen. Estaban mis paredes revestidas en el exterior de un color rojo sangre, lucido y severo, a usanza de los palacios madrileños de la época. Me colocaron en el tejado siete altivas chimeneas, de ahí mi nombre, de las cuales se dijo que representaban los siete pecados capitales. Se accedía a mi interior a través de un portón tachonado de dos hojas. Largos corredores oscuros unían mis entrañas, unas entrañas frías, de techos altos, que los braseros encendidos de continuo apenas conseguían calentar. Habíame hecho construir un rico montero en tiempos del segundo Felipe, como dote para su hija Elena, una joven y hermosa dama, llena de gracia y donaire, quien estaba prometida con un brillante capitán de los tercios de Flandes, por nombre don Diego Zapata. Era este militar brioso y valiente; no dudaba a la hora de pelear, siempre en primera línea, ya fuese a pica, arcabuz o espada; y Dios quiso que encontrara la muerte en una batalla contra los hugonotes. Su cuerpo quedó allí, enterrado en el fango, en una tumba sin nombre.

Cuando la joven viuda recibió la terrible noticia, sepultóse en riguroso luto, extendiéndolo también a mis piedras. Hizo clausurar ventanas y celosías, poner colgaduras negras del suelo al techo, y tapizar lámparas, mesas y sillones, con lo que me convirtió en fúnebre oficio de difuntos. ¡Triste destino para Elena y para mí, pues ambas jóvenes, apenas comenzando nuestra existencia, ya nos sumíamos en la angustia de la muerte!

Elena enfermó de pena y, pocos días después, amaneció sin vida sobre el lecho nupcial. Nunca pudo saberse la verdadera causa del fallecimiento. Unos dijeron que se asfixió con el humo del brasero, otros, en cambio, corrieron los más extraños rumores. Y el caso es que, en la oscuridad de la alta noche, el cadáver fue robado de la casa, y desapareció sin dejar rastro. Cierto es que yo sentí algún movimiento aquella madrugada, como una especie de ráfagas frías, sin embargo, nunca pude explicarme qué sucedió realmente. Nadie se lo explicaba. La servidumbre se alborotó y el teniente de casa y corte –recuerdo que era un hombre enjuto, de perilla afilada, que al entrar golpeaba mis baldosas con la contera herrada de su vara– abrió una investigación. Fue inútil. Nada pudo averiguar sobre la verdadera causa de la muerte o el paradero del cuerpo. Una tarde, los alguaciles se llevaron al padre de Elena para tomarle declaración. Ignoro lo que allí le hicieron, o lo que aquel rico montero cargaba en su conciencia, pero en cuanto volvió adentro de mí fue directo a su despacho y se suicidó colgándose de la lámpara. ¡Qué espantosa escena! Durante horas tuve que contemplar ese aposento amueblado con rigor castellano, en cuyas paredes blancas se mecía la sombra del ahorcado, hasta que al fin un criado, que subía a traerle la cena, abrió la puerta y lo encontró. Lo más perturbador de estas muertes es que, desde entonces, hay un fantasma en la casa. La primera vez que lo presencié –o sentí… o percibí… No estoy segura de qué palabra he de utilizar en este caso– fue un año después, durante una noche de verano con mucha luna. Era una figura espectral, de joven dama, vestida de blanco y con el pelo flotante como una llama. Salió de la alcoba principal y siguió el corredor de la izquierda hasta la antesala –donde estaba el retablo de Gaspar Becerra, que después me robaron–; atravesó una puerta, subió la escalerilla y se encaramó al tejado.

¿El fantasma de Elena? Eso creímos yo y todo Madrid. Un hortelano dijo haber visto al espectro entre mis chimeneas, señalando con el brazo al Oriente, a la mole oscura del alcázar real, lo que alimentó los rumores de la posible implicación de Felipe II en la muerte de la joven viuda, que según las malas lenguas era su amante y llevaba en su vientre un bastardo al que hicieron desaparecer. ¡Qué disparates!¡Menuda vida sentimental hubieran tenido los Austrias de ser ciertas todas las relaciones extramatrimoniales que se les presuponen! Pero la verdad es que ningún rey entró en mis salas hasta Felipe IV, ya años más tarde, cuando aquel asunto de los dos viajeros ingleses a los que casi acuchillan en una calleja de Madrid, y que luego resultaron ser George Villiers, lord de Buckingham, y el joven Carlos Estuardo, príncipe de Gales, venidos de incógnito a Madrid, a uña de caballo, en una aventura amorosa y política que habría de tener un azaroso desenlace. En aquel momento vivía aquí el embajador inglés sir Kellem Digby, tipo inquieto, de rostro sonrosado y pelo ralo, y los días siguientes a la emboscada, estas paredes fueron testigos de reuniones de gente muy principal, que incluyeron al monarca, a su privado el conde duque de Olivares, o a fray Antonio de Sotomayor, confesor del rey, entre otros.

Fuente: Wikimedia; autor: Luis García

En el siglo XVII, ese siglo barroco de hidalgos claros, hambrientos y altaneros, de sacerdotes eruditos y poetas magníficos, ocurrió aquí una nueva tragedia. Me habitó una temporada Juan de Ledesma, hombre pálido y excéntrico, repleto de raras manías, que nunca me resultó simpático. Había sido amigo del infame Antonio Pérez, y, cuando este pájaro cayó en desgracia, Ledesma tardó años en recuperar algo de su antigua posición en la corte. Se casó en un enlace de conveniencia con una muchacha treinta años más joven que él, y la trajo a vivir aquí. La pobre no aguantó ni una semana y, viéndose amarrada a semejante estafermo de marido, se quitó la vida con un veneno. ¡Otro suicidio! Mas este todavía fue peor, pues Ledesma, desesperado por que la noticia no trascendiera y terminara de hundir su ya maltrecha reputación, resolvió emparedar el cadáver de la joven. De lo que entonces sucedió me acuerdo con una rara nitidez. ¡Qué horror me produce todavía hoy pensar en aquella noche! Dos hombres de mala catadura vinieron, con picos y palas, bajaron al sótano y, siguiendo las indicaciones de Ledesma, alumbrados por la luz aceitosa de un farol que hacía rebrillar las herramientas y el sudor de los rostros con extraña ferocidad, me desgarraron a golpes, a picazos, a martillazos; después metieron el cadáver de la muchacha en el hueco y levantaron nuevamente la pared. Y yo pude notar cómo, en el correr de los días, de las semanas, de los meses, el cuerpo era devorado por los gusanos, hasta quedar solamente los huesos despellejados, como grotesca compañía para el fantasma de Elena, el cual, al ver el destino de aquella desdichada joven, tan parecido al suyo, lloraba largamente y me llenaba los techos de humedades.

Mas no vayáis a pensar que únicamente me ocurrieron desgracias. Llegando el Siglo de las Luces me compró un mercader genovés llamado Baltasar Cataño, y me llené de italianos. Fue una época de esplendor. Un tal Andrea de Lurano, arquitecto venido de la Toscana, me colocó unos capiteles de estilo jónico y unos tejados de aguas muy cumplidos. Me pintaron al fresco con escenas mitológicas, rebosantes de árboles floridos y héroes en cueros; y hasta me adornaron el jardín con una fuente de esas que tienen angelitos orinando. El frío de la Muerte, que tanto había pasado por aquí, me dio tregua una larga temporada. Hubo banquetes, conciertos, risas, bailes de máscaras y hasta pasiones clandestinas, multiplicadas por los espejos. Doña Roberta de Sotoalto, esposa de Baltasar Cataño, dama madrileña de gran atractivo, gozó de varios amantes a los que introducía aquí solapadamente, durante las ausencias de su marido. Uno de ellos, de hecho, fue el famoso burlador Giacomo Casanova, que estaba de paso por Madrid, luciendo su peluca blanca y su lunar postizo.

Mas yo no estaba destinada a ser un nido de amor, pese a que me hubiera gustado. La fatalidad volvió a traspasar mis umbrales cuando vino a vivir aquí don Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache y ministro de Carlos III. En marzo de 1766 presencié el célebre motín de las capas y sombreros, otro de esos sucesos violentos e insensatos que tanto abundan en la historia de España y en la mía propia. Había suscitado tal algarada un bando promulgado por Esquilache en el que se prohibía a los madrileños ir ataviados con la castiza pañosa y el chambergo de ala ancha, pues se adujo que ir embozados de esa manera favorecía a la delincuencia. El pueblo de Madrid, que llevaba cinco años sufriendo una atroz sequía, con el consiguiente aumento de precios, y que al mismo tiempo veía cómo el tesoro real gastaba el dinero en arcos del triunfo, palacios y teatros, descargó su ira contra los ministros italianos del rey. Las casas de Grimaldi y Sabatini fueron asaltadas, y seguidamente, la multitud enfurecida macheteó mi puerta, entrando a saco. Destrozaron muebles, vaciaron la despensa, apuñalaron cuadros y robaron valiosos objetos que me adoraban y enriquecían. Incluso al apuesto Aquiles del jardín le rompieron el penacho. Y pude librarme del fuego porque al fin alguien voceó que yo no pertenecía al marqués de Esquilache, sino al de Murillo, que era español y nada tenía que ver con la prohibición de capas y sombreros, y entonces me dejaron en paz. Pero varias de mis vecinas no tuvieron tanta suerte y fueron pasto de las llamas.

Me costó tiempo recuperarme de las heridas. Estuve años deshabitada, aquejada de carcoma y cubierta de polvo. Entretenía mis soledades observando a las ratas que correteaban por doquier, o a las arañas que tejían sus telas en los ángulos de las vigas, pues también el fantasma de Elena, único huésped que había logrado mantener, se marchó para siempre. Espero que el alma de esa muchacha haya conseguido la paz que merecía.

Fuente: Memoria de Madrid

Ya en el siglo XIX, el banco de Castilla me compró. Para modernizarme según los nuevos usos, hicieron obras en todo el edificio, instalando cañerías y suministros. Tuvieron que modificar el sótano y, para sorpresa de los trabajadores, encontraron tras un muro el esqueleto de la joven suicida. Por supuesto, tras el hallazgo mi nombre volvió a llenar páginas de periódicos y folletines. ¡La casa maldita!, decían. ¡La casa del crimen! Me convirtieron en un espectáculo de feria. Durante el último siglo pasaron por aquí periodistas, videntes, parapsicólogos, anticuarios, ocultistas, criminólogos y escritores de toda índole. También vinieron los de la televisión para rellenar sus programas de misterio. Iker Jiménez y su equipo pasaron aquí una noche, haciéndome cosquillas con sus cables, tratando de grabar psicofonías. Ninguno me trató muy bien. Hablaban cosas horribles de mí y corrieron cientos de falsos rumores. Y me duele que la gente pase a mi lado, o entre a visitarme, y me mire con horror o repugnancia, como si los crímenes, los pecados, las malas acciones que se cometieron en mi interior, y que me corrompieron y ensuciaron, hubieran sido culpa mía. Han sido los habitantes que moraron en mí quienes estaban malditos. Eran ellos los que asesinaban, robaban, destruían o se suicidaban, por codicia, por tristeza, por desamor, sentimientos todos ellos humanos en los que nunca tuve nada que ver. Ahora soy vieja, y en algún momento me derribarán para sustituirme por alguna de esas horteradas modernas, pero con la experiencia de mis cuatrocientos años, y en favor de mi reputación y de la de todas las demás casas, he de decir que una casa nunca es tan segura como cuando está vacía, y que solamente el hombre es quien tiene en su mano convertirnos en un hogar o en un infierno.

Firmado:

La Casa de las Siete Chimeneas.

- La Casa de las Siete Chimeneas - 17 marzo, 2022

Que interesante historia gracias